《北京大學國際高中研究性學習項目》推出以后,收到了社會、家長、老師、學生的眾多好評。

北大作為中國高等學府中最頂端的明珠之一,在校園里看著來來回回的大學生,在圖書館里看到那些認真讀書學習的學長,這些都會觸動孩子們。那一刻的崇拜和代入感,他們會永遠記得,這些都會在孩子們的心里播下一顆種子,種子播下了,未來就有了希望。

這種學習自驅力是報多少門課刷多少張試卷都無法達成的。

3月22日,新府學高中部《北京大學國際高中研究性學習項目》首期第二行順利開展,師生們再次走進知識的海洋,感受學術的魅力,一起探索、一起成長。

01

北大燕園雙A計劃

“北大燕園雙A計劃”是由北京大學聯合新府學高中部共同推出的一項培優教育項目。北京大學十大領域教授團全面參與AP、A-Level優生培養,為學生提供一個深入學習和探索的機會,幫助他們更好地拓展學術視野,提升綜合素質,沖擊世界TOP30名校。

雙A,即新府學高中的AP與A-Level課程是該項目的重要依托。通過這兩個國際先進的課程體系與新府學高中部成熟的教育模式,學生可以接觸到世界一流的學術資源和教育理念,為未來的學術研究和職業發展奠定堅實的基礎。

參加“北大燕園雙A計劃”的學生,每學期都將前往北京大學進行深度學習。在這期間,學生將深入參與北大的各類學術活動,與北大多領域教授/副教授、社會多領域專家及管理者等進行面對面的交流,了解北大的學術氛圍和研究成果。同時,他們還將參觀北大校園、實驗室、圖書館等教學設施,感受北大的學術魅力。

在學習期間,學生需要完成一項中期報告,匯報自己的學習成果和心得體會。這不僅是對學生學習成果的檢驗,也是對他們學術能力的提升。參與該計劃并順利完成學習項目的學生將獲得由北大十大領域12位北大教授認證的證書,這是對學生學術能力和綜合素質的高度認可。

值得一提的是,每位參與“北大燕園雙A計劃”的學生都將有機會獨立撰寫并發表學術論文,并有機會獲得北大教授的推薦信。這不僅是對他們學術能力的鍛煉,也是對他們創新思維和獨立研究能力的培養。推薦信將根據學生的學術表現、研究能力和綜合素質進行評價,是對學生學術能力和未來發展潛力的有力證明。而通過論文的撰寫和發表,學生可以更好地展示自己的學術成果,提升自己的學術影響力,成為學生未來升學的核心競爭力之一。

“北大燕園雙A計劃”是一個集學習、交流、實踐、研究于一體的綜合性項目,旨在為AP與A-Level課程的學生提供一個全面提升學術能力和綜合素質的平臺,幫助學生找到“本命”專業與研究領域,以更好地迎接未來的挑戰,實現自己的人生價值。

02

新府學高中部多元研學

新府學高中部《北京大學國際高中研究性學習項目》是“研究性學習”,是“研學旅行”,同時也是“社會實踐活動課程”。

研究性學習是國家教育部2000年1月頒布的《全日制普通高級中學課程計劃(試驗修訂稿)》中綜合實踐活動板塊的一項內容。研究性學習與社會實踐、社區服務、勞動技術教育共同構成“綜合實踐活動”,作為必修課程列入《全日制普通高級中學課程計劃(試驗修訂稿)》中。

新府學高中部《北京大學國際高中研究性學習項目》旨在幫助學生認識自我、挖掘專業興趣、提高解決問題能力、明確升學目標、落實學業規劃、提升學習動機。

活動設計以走進北京大學為教育方式,在劉燕海校長親自帶領教學團隊、北大多領域教授/副教授、社會多領域專家及管理者等專業引導下,以參觀考察、專題報告、專家授課、互動交流、小組合作、生活體驗等為主要課程形式,幫助新府學高中部的孩子們認識高校、認識專業,學習研究性學習方法,重新審視自己的規劃,依據自身綜合能力,制定更切合實際的目標。

研學活動讓學生親歷知識產生與形成的過程;使學生學會獨立運用其腦力勞動;追求“知識”發現、“方法”習得與“態度”形成的有機結合與高度統一。

完成學習項目后可獲得北大學習證明或榮譽證書,證明孩子們在特定領域進行深入學習和研究的能力。可以向他人展示新府學學生在該領域具備的知識、技能和經驗,為他們的學術能力提供正式的認可和證明,成為孩子未來升學的核心競爭力之一。

03

“專門性”的研究性學習

和現有的學科教學不同,研究性學習不再局限于對學生進行純粹的書本知識的傳授,而是讓學生參加實踐活動,在實踐中學會學習和獲得各種能力。

當然,這里的“實踐”的含義不僅是指社會調查,收集資料,它還包括選題,制定研究計劃,到大學、科研機構請教專家學者,撰寫研究報告等一系列的過程。

研究性學習存在多種類型、多種方式。

其中,“滲透性的”主要是將研究性學習的理念、意向、成分有機地滲透到常規的課堂教學中去,比如在課堂互動、作業布置等環節滲透研究學習。

而新府學高中部的《北京大學國際高中研究性學習項目》則是“專門性的”研究性課程,通過設置獨立運作的“研究性課程”(有固定的課時保證;有專門的教師負責指導;有完整的課程方案,有課程實施的監控與評價)來引導學生從事研究性學習。

04

北京大學斯坦福中心

這次的北大研學之行從參觀北京大學斯坦福中心開始。

北京大學斯坦福中心(Stanford Center at Peking University)于2012年3月21日揭牌成立,是斯坦福大學在北大設立的教育研究中心,也是斯坦福師生在中國執行研究、教育項目的基地,是美國大學第一次在中國重點大學校園內建立的實體建筑。作為中美兩國人文交流的重要平臺以及兩校合作的新契機,中心將為中美兩國學者和青年之間的交流架起新的橋梁。

師生們走進斯坦福中心古色古香的正門,便被這濃郁中國風格的四合院震撼。斗拱下的花板上布滿色彩艷麗的繪畫,畫的是斯坦福大學有特色的風景和建筑。走進面對正門的房間,室內卻是完全不同的西式設計,淡雅簡約。中西風格的完美融合讓大家嘖嘖稱奇。

斯坦福中心在地上只有一層的建筑,因此更多的會議和研究空間都拓展到了地下。開闊的空間和明亮的采光讓師生們感到別有洞天。地下有會議室、階梯教室和辦公室,其中最有特色的一間為遠程課堂準備,在教室前的屏幕上可以看到遠在大洋彼岸的斯坦福大學與此一模一樣的房間,打開遠程設備,兩所大學中的同學和老師就可以如同圍坐在一起共同上課和討論。大家紛紛感嘆科技的發達為教育帶來的革新和便利。

師生們學習了解了斯坦福中心的建設緣起,日常運行機制,以及中美學術交流的先進理念。認識到斯坦福中心并不是單純的會議場所,而主要是為了斯坦福大學的教授和學生前來提供研究、工作空間,并舉辦學術交流和課程。

05

公共表達的五種常見病

人工智能領域的前沿發展和未來趨勢

北京大學電視研究中心主任呂帆老師與北京計算機學會秘書長、北京大學計算機學院研究員王韜老師分別帶來了兩場專題講座。

呂帆老師,藝術學博士。現任北京大學融媒體中心音視頻辦主任、北京大學電視研究中心副主任;中宣部、國家廣電總局智庫專家。開設北京大學新聞與傳播學院專業課《口語傳播》《視頻采訪實務》、公選課《創新思維與表達藝術》,擔任《創新工程實踐》《在北大成為更好的自己》等課程專題模塊教師。著有教材《創新工程實踐》(合著)、《口語傳播高階教程》、國家廣電總局網絡視聽系列教材(策劃與制作分冊主編,2024年3月出版)。主講課程獲“國家級一流本科課程”、教育部首批精品網絡課程,個人曾獲國家藝術基金、中國電視劇飛天獎優秀評論二等獎、2023國家廣電總局年度網絡視聽精品節目、中國高校出版社圖書獎一等獎、首屆北京高校系統管理崗位青年教職工職業能力競賽一等獎、北京大學青年崗位標兵、北京大學繼續教育系統優秀個人及案例獎等;百余篇論文、評論發表于《人民日報》《光明日報》《環球時報》《現代傳播》《中國電視》《新聞戰線》《電視研究》等期刊與人民網、新華網、光明網、影視獨舌、CMG觀察等新媒體平臺;擔任“五個一工程獎”、國家廣播電視總局多項重要評選活動評委。央視《典籍里的中國》《故事里的中國》《朗讀者》《國家記憶》《中國考古大會》《尋古中國》《吾家吾國》《從延安出發》《絕筆》《國家公園》等欄目策劃、撰稿,新華社《迪邇秀》總導演,北京大學宣傳片《一塊石頭》制片人、導演、編劇。參與主創的節目多次榮獲中國電視星光獎、上海電視節白玉蘭獎、國家廣電總局年度網絡視聽精品節目、國家廣電總局廣播電視創新創優節目、北京國際創意周金獎等獎項。

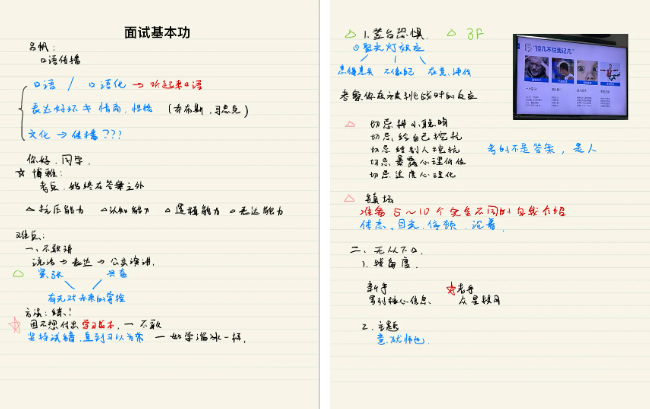

在呂帆老師的《公共表達的五種常見病》專題講座中,呂老師以“怎樣算是一個失敗的公共表達?”問題開場,通過通俗易懂、聲情并茂的表達全方位梳理了干部在商務溝通和公共表達中常見“5大病例”,并一一對癥抓方,開出了“十劑藥方”。

從語言的不規范使用,到表達邏輯的不清晰,再到情感表達的不到位,讓我們明確了“表是方式、達是目的,因我而起、為你而來,你想說的就是他想聽的”等關于表達的理解,非常實用,受益匪淺。

講座中,呂帆老師運用大量的國內外事例進行分析,精彩生動,實用性強,引導師生們深刻理解、掌握公共表達與人際溝通的道、術、用,鼓勵同學們在日常生活中多加注意自己的語言表達,不斷提升自己的公共表達能力。

王韜老師,北京大學理學博士。現任北京大學計算機學院研究員(Research Professor)、情感智能機器人實驗室主任、北京大學信息技術高等研究院副院長、北京計算機學會秘書長兼機器人情感計算專業委員會主任,曾任杭州市錢江特聘專家。于1999年、2006年在北京大學分別取得學士和博士學位,2006-2008年間在清華大學-Intel公司聯合博士后工作站從事博士后工作。2008-2010年任Intel公司主任研究員。于2010年11月被北京大學引進。發表學術論文80余篇,其中多篇論文在AAAI、MULTIMEDIA、IROS、ISCA、MICRO、MobiCom、IEEE TC、IEEE TMC等國際重要會議和期刊上發表,多篇論文獲得國際學術會議最佳論文獎,獲得發明專利授權20余項。獲教育部2017年度高等學科科學研究優秀成果(科學技術)自然科學一等獎、2020年中國通信學會科學技術一等獎等多項省部級獎項。目前的研究方向為:情感計算、智能機器人系統、系統建模與推演。

在《人工智能領域的前沿發展和未來趨勢》講座中,王韜老師為我們帶來了一場關于人工智能的科普盛宴。

王老師從人工智能的起源講起,詳細介紹了人工智能的發展歷程和核心技術。他通過生動案例,讓我們對人工智能有了更加直觀的認識。

他特別提到了語言模型的發展,尤其是GPT系列的進步。GPT作為自然語言處理領域的杰出代表,其強大的語言生成能力和廣泛的應用前景讓同學們驚嘆不已。王老師還為我們展望了GPT等語言模型在未來的發展趨勢,包括更大的模型規模、更強的處理能力以及更廣泛的應用場景。

此外,王老師還強調了人工智能在醫療、教育、交通等多個領域的應用價值,以及它對我們未來生活的深刻影響。他鼓勵同學們積極擁抱人工智能時代,努力學習相關知識,為未來的科技創新和社會發展貢獻自己的力量。

在結束一天的學習后,師生們也進行了研究性學習反思。有人意識到自己在日常表達中常常陷入一些常見的誤區,也許表達過于模糊,缺乏明確的觀點;也許邏輯不夠嚴謹,導致聽眾難以理解我們的意圖。大家要更加注重表達的準確性和邏輯性,努力提高自己的語言素養,學會用簡潔明了有條理地語言表達自己的觀點。也有師生指出,人工智能的發展對于未來社會具有深遠的影響,所以有必要加強對人工智能領域的學習和研究以適應社會變革,也要意識到人工智能的發展也帶來的挑戰和問題,要積極探索人工智能與其他領域的交叉點,為解決這些問題提供新的思路和方案。

探究是一種人的本能,人天生就是探究者;

探究是人的生存之本,是人類的一種生存方式;

探究是學生了解和認識世界的重要途徑;

通過親身探究獲得知識是學生自己主動建構起來的,是學生真正理解、真正相信,是真正屬于學生的知識;

在親歷探究過程中,學生經歷挫折與失敗、曲折與迂回、成功與興奮,這種學習經驗是他們理解科學的本質與精神的基礎。

《北京大學國際高中研究性學習項目》讓北大精神融入新府學高中部師生的生活,成為助力青年成長的人生大課,成為協同各方共享的社會大課,成為緊跟前進步伐的時代大課。

懷抱熱愛,同舟奔向時代夢;勇立潮頭,攜手共敘燕園情。

期待累累碩果,化作浩瀚星河。

公眾號

公眾號

服務熱線

服務熱線