鄔曉莉女士是與深圳特區(qū)一起成長起來的教育者,從1990年到2021年的三十多年間,從公立的深圳外國語學(xué)校、到民辦的深外分校再到深外國際學(xué)校,鄔曉莉經(jīng)歷了三種完全不同的辦學(xué)體制,也親歷了深圳教育乃至全國教育發(fā)展的三個(gè)重大發(fā)展節(jié)點(diǎn):九零年代全國外語學(xué)校如雨后春筍,二十世紀(jì)初民辦教育方興未艾,近年來城市國際化發(fā)展帶來的國際教育蓬勃發(fā)展。

2021年8月,她將正式加入深圳愛文學(xué)校,迎接挑戰(zhàn)另一個(gè)領(lǐng)域——面向未來的創(chuàng)新教育。

鄔曉莉

深圳愛文學(xué)校高級(jí)顧問

畢業(yè)于上海華東師范大學(xué)外國語言文學(xué)系,曾在北京擔(dān)任大學(xué)英語教師。1990年來深參與籌建深圳外國語學(xué)校本部。2002年創(chuàng)辦深圳外國語學(xué)校分校(現(xiàn)深圳百合外國語學(xué)校),2011年創(chuàng)辦深圳外國語學(xué)校國際部 (SWIS),成為深圳第一所IB三個(gè)項(xiàng)目授權(quán)的國際學(xué)校,SWIS也是深圳目前一家同時(shí)獲CIS&WASC兩大國際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的國際學(xué)校。

1990年,深圳。以一位外語老師的身份來到深圳外國語學(xué)校的鄔曉莉,沒有想過自己有一天會(huì)成為這個(gè)城市教育界備受矚目的人物,那時(shí)候,她較大的夢想,是成為一名“英語特級(jí)教師”。

三十年多后,她已經(jīng)擁有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“特級(jí)教師”的成就與收獲——“深圳市首批”、“深圳市英語學(xué)科帶頭人”、“深圳十佳青年教師”,“深圳市十佳優(yōu)秀校長”的稱號(hào)之外,三段不同的教育經(jīng)歷更讓她擁有非同尋常的教育體驗(yàn)和豐富的視角:

1、專注于教學(xué)探索的一線公立老師經(jīng)驗(yàn),讓她能回歸教育的較本真,深度考慮學(xué)生需要;

2、民辦學(xué)校與國際學(xué)校的創(chuàng)校經(jīng)歷,讓她充分了解了家長的需要、市場的需求,進(jìn)而確定學(xué)校定位,在現(xiàn)有體制上進(jìn)行課程與文化創(chuàng)新。

不管是公辦教育、民辦教育或是國際教育,“教育要有溫度,能夠成全學(xué)生的幸福人生”成為鄔曉莉自始至終堅(jiān)持的理念。

鄔曉莉在學(xué)生畢業(yè)晚宴講話

“未來的世界是不確定的,太多的東西會(huì)改變,如果我們片面追求知識(shí)和較終的考試和規(guī)劃結(jié)果,而忽略了培養(yǎng)人的價(jià)值觀、思維和行為方式、解決問題的能力、自我管理能力、與人溝通能力、特別是跨文化溝通能力等等,如果忽視這些需要長期浸潤和耕耘的特質(zhì)而去急功近利地追求表象與結(jié)果,我們的孩子未來可能會(huì)被時(shí)代無情地淘汰。”

“面向未來的教育,首先要讓孩子了解自己是誰,發(fā)現(xiàn)自己能夠做什么、想要做什么,既要有立足本土的語言和文化根基,更要有能力到全球平臺(tái)上進(jìn)行跨文化溝通和交流,要有人文情懷和全球勝任力。教育者應(yīng)該讓學(xué)生能以不變應(yīng)萬變,讓他們學(xué)會(huì)生存、學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)共處、學(xué)會(huì)解決問題,幫助我們的孩子走向自己幸福快樂的人生。”

正是基于這樣執(zhí)著的教育情懷,基于超過三十年的教育積累,基于她身上“一直很努力”、“永遠(yuǎn)在學(xué)習(xí)”的個(gè)人特質(zhì),在正式退休之后,她選擇了再度出發(fā),重新開始,加入愛文。

為什么是愛文?

鄔曉莉一直強(qiáng)調(diào)平臺(tái)的重要性,她謙虛說,如果沒有深外這個(gè)好的平臺(tái),她不可能有今天的成就。在她修養(yǎng)身心的這一年,許多的獵頭公司和國際學(xué)校主辦者不斷地游說她重新出山。經(jīng)過反復(fù)調(diào)研,她較終選擇了加入愛文。她說這是一個(gè)能承載她的教育理想與教育情懷并繼續(xù)支持她成長的平臺(tái)。

鄔曉莉是看著愛文深圳從立項(xiàng)到發(fā)展,一點(diǎn)一點(diǎn)扎實(shí)成長起來的。在她看來,“愛文從起步開始就充滿了誠意”。

彼時(shí),作為深圳外國語學(xué)校國際部校長,她接待了一批又一批前來交流取經(jīng)的教育同行,愛文深圳團(tuán)隊(duì)讓她印象深刻,“他們每一次都問很好的問題,我也在互動(dòng)過程中學(xué)到了很多”。2019年,鄔曉莉前往美國時(shí)亦曾特意到訪愛文紐約總部,與紐約團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深度交流。

鄔曉莉參觀紐約校區(qū)時(shí)照片

這是一幫真正做教育的人!這正是鄔曉莉加入愛文較看重的一點(diǎn)。她很欣賞愛文世界學(xué)校總裁Jeff Clark(柯欣杰),與Jeff Clark幾次接觸下來,不但讓鄔曉莉更深度地了解愛文,也更深度地認(rèn)識(shí)了這位教育家的儒雅以及他對(duì)教育的認(rèn)知、辦學(xué)的誠意。與這樣的教育者并肩作戰(zhàn),一起實(shí)現(xiàn)自己的教育理念與夢想,鄔曉莉感覺非常興奮。

鄔曉莉很早便與愛文深圳領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員Ted Faunce(方泰德)博士相識(shí),在他還擔(dān)任中國香港漢基學(xué)校校長的時(shí)候,鄔曉莉曾前后三次與深外國際部領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)前往漢基學(xué)習(xí)交流,在學(xué)校的起步階段得到他和同事們的很多幫助與指導(dǎo)。能有機(jī)會(huì)與Ted校長共事,鄔曉莉充滿期待,習(xí)慣了一直“帶著別人走”的探索模式,她亦希望接下來有人能夠引領(lǐng)自己繼續(xù)成長。

鄔曉莉?qū)τ谥形囊约爸袊幕袕?qiáng)烈的歸屬感與認(rèn)同感,她認(rèn)為,一個(gè)人如果不能用自己本土語言推廣自己的文化、進(jìn)行深度學(xué)習(xí),“是很可悲的事情”。

以前,在做國際教育時(shí),鄔曉莉常有一個(gè)困惑:如何能夠讓學(xué)生的母語和英語同時(shí)得到發(fā)展,不但具有國際視野,更擁有本土文化情懷?

現(xiàn)在,她覺得,這個(gè)答案在愛文可以找到。“在愛文的課程里,我看到了我曾經(jīng)做過的和我想要做的所有元素。”

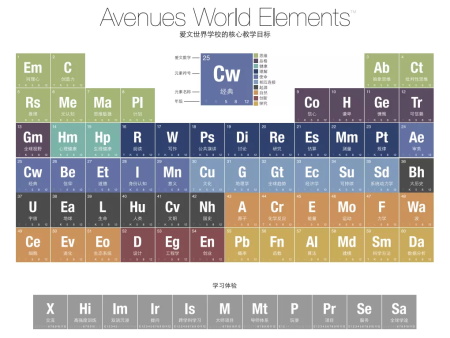

愛文世界元素(Avenues World Elements,AWE)

作為一所雙語學(xué)校, 愛文強(qiáng)調(diào)“根植本土,放眼世界”。在愛文深圳,作為母語的中文學(xué)習(xí)非常受重視,特別是中文的學(xué)術(shù)語言,學(xué)生只有進(jìn)行中文深度學(xué)習(xí)才能深入了解與掌握;另一方面,通過孩子自己的生活經(jīng)歷與中國傳統(tǒng)文化的體驗(yàn)和學(xué)習(xí)建立連接,讓他們在自然而然中獲得中國傳統(tǒng)文化的浸潤,包括節(jié)日、習(xí)俗與傳統(tǒng),建立學(xué)生的文化認(rèn)同與自我身份認(rèn)同。

這一點(diǎn),與鄔曉莉的想法不謀而合,在深外國際,無論是外國人還是海歸,所有人的子女都必須學(xué)習(xí)中文,她與團(tuán)隊(duì)花了5年的時(shí)間編了自己的中文教材,吸收了本土、中國香港、中國臺(tái)灣和新加坡幾個(gè)地方的中文教材精髓,并不斷更新改版,同時(shí)在課后設(shè)置豐富多元的中國文化活動(dòng),在學(xué)生與家長中極受歡迎。

“我覺得我們愛文應(yīng)該追求這樣一個(gè)目標(biāo),將來我們的學(xué)生走向國際市場,用英文與全世界交流的時(shí)候,他也能夠?qū)ξ覀冎袊幕巳缰刚疲軌蜃孕抛匀绲刂v好中國故事,這一點(diǎn)就是我們的課程要生根的地方。”

在鄔曉莉的觀察中,愛文的課程設(shè)計(jì)至始至終都在強(qiáng)調(diào)發(fā)展學(xué)生的創(chuàng)新思維和解決問題的能力,一直在探索項(xiàng)目式學(xué)習(xí)如何落到實(shí)處,這一切,紐約校區(qū)和圣保羅校區(qū)已經(jīng)有了非常成熟的案例。而讓她印象深刻的,是看到了在愛文深圳幼兒園小小世界,兩三歲的孩子就已經(jīng)開始進(jìn)行項(xiàng)目式學(xué)習(xí),進(jìn)行多元探索,這一點(diǎn)尤其讓她感覺驚喜。

在愛文的創(chuàng)新課程里,著重于促進(jìn)學(xué)生的個(gè)性化發(fā)展,這與她一直倡導(dǎo)的教育理念極為契合。項(xiàng)目式學(xué)習(xí)中,需要團(tuán)隊(duì)合作,通過人與人之間的溝通共同解決問題。這種創(chuàng)新意識(shí)的從小培養(yǎng),解決問題能力、合作能力的從小培養(yǎng),正是未來教育的方向。

而在愛文世界元素里,鄔曉莉還看到了強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)孩子的“大愛”。孩子們除了關(guān)注自己、認(rèn)同自己的身份之外,更要關(guān)注全人類命運(yùn)共同體,要關(guān)心身邊的人和事,關(guān)心整個(gè)人類所面臨的困難和挑戰(zhàn)。這一切,都與鄔曉莉以前做IB教育的初心不謀而合——“教育,除了成就個(gè)人的幸福人生以外,更特別強(qiáng)調(diào)建設(shè)更加幸福美好的世界。我在愛文的課程里面也看到了這一點(diǎn)。”

愛文是一所世界學(xué)校,也是一個(gè)國際性、全球性的平臺(tái),這與鄔曉莉自我的定位非常吻合,也提供一個(gè)全球化教育的領(lǐng)域讓她可以繼續(xù)學(xué)習(xí)與成長。

跨文化跨種族的交流正是鄔曉莉非常看重的。

愛文有多個(gè)校區(qū),紐約、圣保羅、深圳,未來還將有更多校區(qū),每個(gè)校區(qū)都有自己獨(dú)特的文化背景,不同的文化在一個(gè)共同的平臺(tái)上相互碰撞,會(huì)產(chǎn)生意想不到的火花。來自全球的教育者在這個(gè)體系中彼此交流、提供支持、持續(xù)更新、共同成長,幫助學(xué)生們獲得全球化視野,在這個(gè)過程中,學(xué)生們更能逐步培養(yǎng)起跨文化理解與溝通能力。

同時(shí),“多個(gè)校區(qū)、自由轉(zhuǎn)換”也是愛文獨(dú)創(chuàng)的全球招生標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)一名學(xué)生被愛文的一個(gè)校區(qū)錄取時(shí),他也同時(shí)被愛文的其它校區(qū)錄取,可以自由轉(zhuǎn)換校區(qū),深圳的學(xué)生也可以去紐約校區(qū)學(xué)習(xí)。

“我想很多家長選擇愛文也有這么一個(gè)原因,它不是一個(gè)單獨(dú)的學(xué)校,它是一個(gè)全球教育體系。我愿意跟全球的教育者不斷學(xué)習(xí)和碰撞。”

鄔曉莉很喜歡作一個(gè)比喻,將教育孩子的過程比喻成農(nóng)民種莊稼。

“教育是慢的藝術(shù),教育孩子較重要的,就是遵循孩子的成長規(guī)律和個(gè)性特點(diǎn),這一點(diǎn)跟種莊稼一樣。我們作為教育者能夠做的就是發(fā)現(xiàn)孩子的個(gè)性特色,有針對(duì)性的對(duì)他們進(jìn)行呵護(hù)培養(yǎng),讓他們長成自己應(yīng)該的模樣。”

“就像農(nóng)民一樣,耕地、施肥、澆水,每一個(gè)環(huán)節(jié)都遵循規(guī)律,根據(jù)莊稼的時(shí)令與節(jié)奏,給他們足夠的陽光雨露,較終的果實(shí)一定不會(huì)差。”

“但如果為了一個(gè)看似美好的結(jié)果,用化肥、激素不斷催長,看似助長實(shí)則摧毀,這是不可持續(xù)發(fā)展的。這樣培養(yǎng)出來的學(xué)生,哪怕較終進(jìn)了好的大學(xué)、找到了好的工作,當(dāng)面對(duì)變化和挫折的時(shí)候,他未必能夠從容應(yīng)對(duì)并持續(xù)獲得的成功。”

在一個(gè)世紀(jì)前,教育家陶行知曾說過,培養(yǎng)教育人和種花木一樣,首先要認(rèn)識(shí)花木的特點(diǎn),區(qū)別不同情況給以施肥、澆水和培養(yǎng)教育。

在這100年間,我們的教育經(jīng)歷了無數(shù)變革,來到了“內(nèi)卷”與家長焦慮成為常態(tài)的今天,但在鄔曉莉這樣的教育者看來,不管社會(huì)如何迭代變遷,教育的本質(zhì)從來沒有改變,“看得到人”才是教育里較重要的能力,技術(shù)的進(jìn)步可能讓知識(shí)變得越來越廉價(jià),但人的判斷、創(chuàng)造等核心能力卻是永恒的價(jià)值,當(dāng)孩子們忘掉了他們在學(xué)校里所學(xué)的知識(shí)本身,剩下的才是真正的教育。

公眾號(hào)

公眾號(hào)

服務(wù)熱線

服務(wù)熱線