教師需轉變的三個觀念:關系第一,知識第二;聯系第一,記憶第二;探究第一,講授第二。

——摘自第六屆IEIC大會 常生龍分享

上海市教育考試院副院長

常生龍 | 第六屆IEIC大會科技教育論壇主旨演講

在20年前的教育理念中,比較注重知識的傳授。然而,隨著社會的變化發展,我們意識到教育不僅僅是知識的傳遞,更應該關注學生的全面發展和個性培養。

近幾年,各項教育新政不斷推行,教師作為教育事業的中堅力量,其教育理念和教學方法將直接影響到政策踐行的質量和效果,以及能否培養出具有創新精神的新一代國際化人才。

在第六屆IEIC國際教育創新大會上,上海市教育考試院副院長常生龍先生分享了主題為《教師需要轉變的三個觀念》的演講,為新時代教師如何找尋育人突破口帶來了新思考。

*以下內容摘自常生龍第六屆IEIC大會分享,為方便閱讀,以第一人稱視角陳述。

人的一生中成功和幸福取決于什么?

今天我想跟大家討論三個問題,來提出我的三個觀點。

第一個問題,一個人一生的成長過程中,成功和幸福取決于什么?

這是一個很大的問題。100多年來,諸多專家、學者,特別是心理學領域的工作者都在做這方面的探索和研究。

最初,人們將智商看作是影響成功最重要的因素。一個人的智商高低既可以反映知識的掌握程度,又可以考察多方面的能力。第一代教育評價就是從智商測試開始的,但是在關注智商的過程中,我們也發現了一系列的問題。

比如,很多學校想辦法把智商比較高的孩子招進來,精英教育越來越普遍。包括現在很多學校,把孩子招進來之后要分好班和差班,分班的依據就是測試成績。因為這個原因,進一步導致了教育過程中,乃至整個社會貧富分化的問題。

其實,只關注智商是不夠的。上個世紀60年代,斯坦福大學有一個著名的教授沃爾特·米歇爾做了一個實驗,叫做“棉花糖實驗”。他將很多3-5歲的幼兒帶到一個小房間,告訴他們有一塊棉花糖,正要做實驗的時候,他說:“我有一點事情要出去,如果在這15分鐘里,你沒有吃棉花糖,我就再獎勵你一塊棉花糖。”

這個過程中,有的孩子沒忍住誘惑,直接吃了。有孩子堅持住了,拿到了2塊棉花糖。

后來他們做了跟蹤研究,發現當初堅持沒有吃第一塊棉花糖的孩子,考試成績、社會適應能力以及走向社會成功的可能性更高。教育研究的重點從智商轉向了人格的培養。

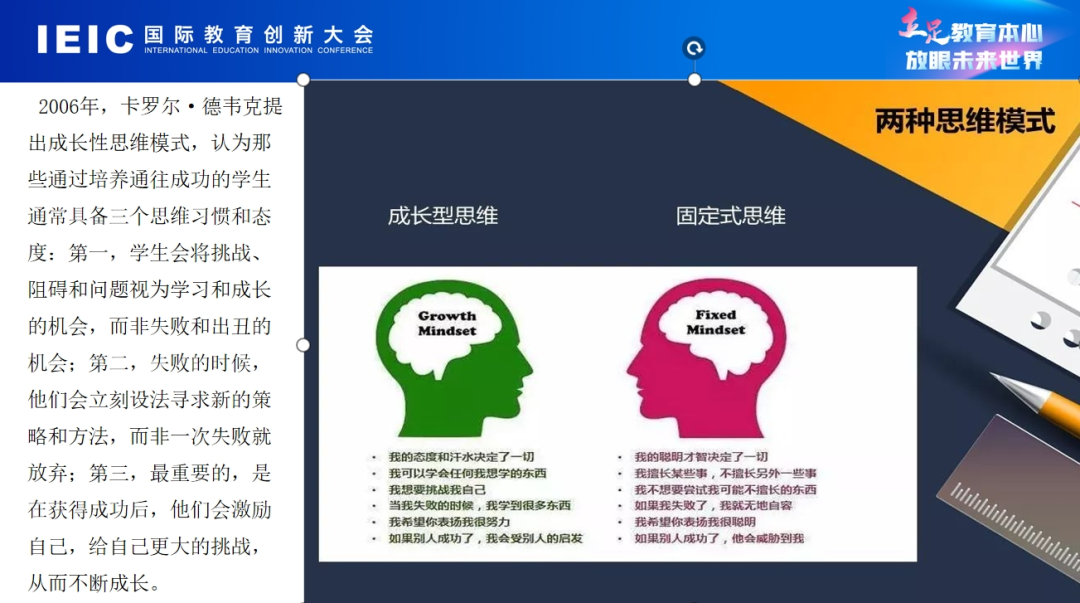

到了本世紀,心理學家卡羅爾·德韋克提出,每個人都有兩種思維模式,固定式思維和成長性思維,如果一個人在學習過程中以成長性思維為主,可以更好地走向成功。但是人們在后續研究中發現,自制力并不能促使真正的成功和幸福,一個人控制不吃棉花糖,更有可能是因為他相信權威。

圖 | 常生龍先生 IEIC大會PPT分享

如今,相關研究成果再次更新。人們發現,比智商、自控力和成長性思維更加重要的是情感上的安全感,安全感是我們的孩子智力升級、情緒成長的基石,是獲得成功、幸福以及健康的終身保障。

特別是前幾年,哈佛大學推出了前后長達80年跨度的研究成果:“什么是幸福?獲取幸福的途徑是什么?”他們提出了一個重要的觀點:健康的親密關系是幸福人生的關鍵。一個有安全感的人更容易和他人發展健康的親密關系。

我們今天所處的世界,俄烏戰爭、中東關系、中美關系,存在諸多摩擦。從大的社會背景上來看,它的背后是一個“關系”的問題,即安全感,這是一個從國家安全感,到民族安全感,到家庭安全感,到個人安全感的問題。我們把這些問題統合到一個問題去思考,就能找到和諧發展和幸福的最終保障。

很多人認為,讀一篇文章,看了以后就需要馬上開始思考和學習,而腦科學家的研究發現并非如此。我們從各種感官獲取信息,這些信息傳到中樞神經系統以后,首先會被自我系統屏蔽掉98%的信息,只有2%的信息能夠進入元認知系統和認知系統,這個時候學習才開始發生。

圖 | 常生龍先生 IEIC大會PPT分享

學習發生的路徑和大腦的工作原理有很大關系。有意識的思考有兩個特點:第一,非常燒腦,要消耗很大的能量;第二,在工作過程中能夠提取的信息是有限的,大概可以同時加工5個左右的信息,如果信息量過大,就會有信息被扔掉。所以,大量的信息通過感官系統進來以后被屏蔽掉,而很少的信息能夠進入到認知系統。

我們想象一下,一個班級里,同學們都在教室里上課,一段時間以后,為什么他們的學習成效會有很大差異?其中有一個很重要的原因,學生是以一個什么樣的心態走進班級的?他和教師、同學之間處于什么樣的關系?如果他和教師之間沒有良好的師生關系,和同學之間沒有良好的同學關系,他很可能把自己裝進了一個套子里,封閉外界傳遞的信息,這種情況下,學習是難以發生的。

反過來,如果師生之間有非常友好的關系,如果班級里有非常融洽的氛圍,比如學生發言講錯話的時候被寬容,這個孩子就會敞開心扉繼續學習。這種情況下,我們不需要進行太多教導,學習是可以自動發生的,學習成為了孩子自己的事情。

著名的教育家佐藤學特別倡導在學校創造潤澤的教室,給孩子創造一個無憂的環境,滿足孩子的安全需求和成長需求。這背后就是和諧的關系,學校把和諧的關系營造好,學習的問題就可以自動解決。

怎樣才能學得更好?

讓學習發生的“關鍵三點”

第二個問題,怎么才能學得更好?

很多科學家進行了這方面的探究,接下來,我從中列舉一些觀點。

馬爾科姆·格拉德威爾在《異類》中提出問題:“人才是怎么來的?”他認為,人們眼中的天才之所以卓越非凡,并非天資超人一等,而是付出了持續不斷的努力。一萬小時的錘煉,是任何人從平凡變成大師的必要條件。這就是我們熟悉的“1萬小時定律”,現在很多學校拼命“錘煉”孩子,把孩子關在教室里做作業,是不是受了這個觀點的影響呢?

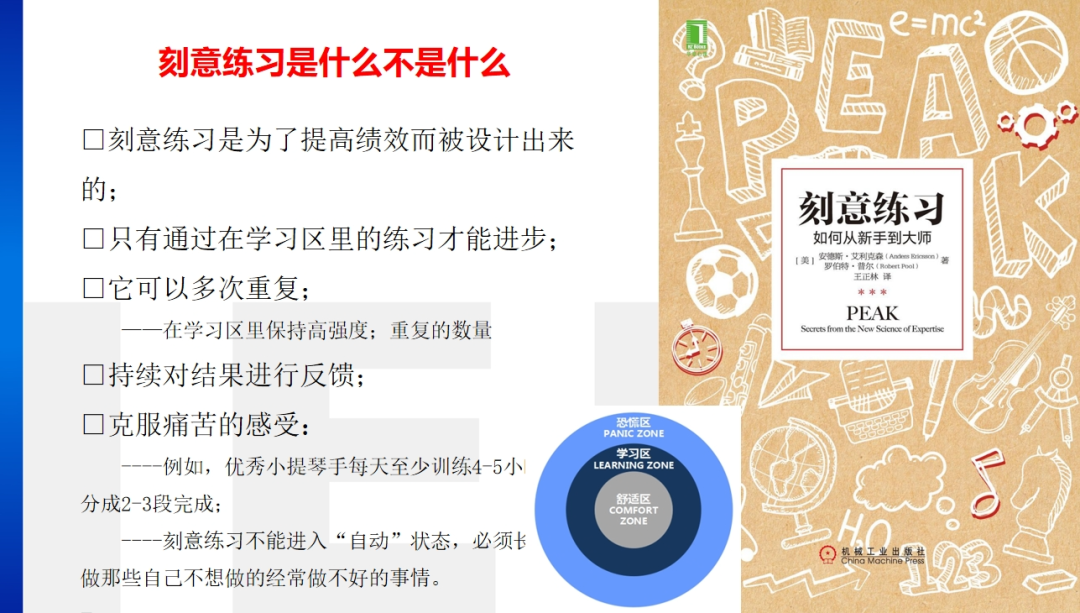

另外一個心理學家安德斯·艾利克森·羅伯特·普爾對此提出了異議,他說1萬小時不一定能成為專家,關鍵是要進行刻意的練習,刻意練習是為了提高學習的績效而設計出來的。

心理學有一個“最近發展區”理論:一種是學生的現有水平,指獨立活動時所能達到的解決問題的水平;另一種是學生可能的發展水平,也就是通過教學所獲得的潛力。

我們可以把“兩個水平”區分成“三個區域”:舒適區、學習區、恐懼區。生活要在舒適區,學習要在學習區(最近發展區),所以,不是反復操練就能成功,而是在“最近發展區”里面,多次重復、保持高強度訓練、不斷進行反饋。這不是一種自覺的行為,這是一個痛苦的、讓自己不斷改變的過程,需要有毅力、有耐心地克服痛苦。

圖 | 常生龍先生 IEIC大會PPT分享

后來人們通過進一步研究發現,刻意練習也不是靈丹妙藥。刻意練習要想有成效,要將需掌握的技能分解成不同的階段,為每個階段設定明確可測量的目標,而且學習參數需要結構化,學習過程中產生的信息必須準確。像運動、音樂、游戲都是結構化的活動,有可測量的目標,所以經過一段時間的刻苦訓練,是能夠見到成效的。而像醫生、教師或者律師的工作,就缺乏公認的標準,想要通過刻意練習讓一個人成為優秀的醫生、教師或者律師,就困難得多。

腦科學研究表明,學習是不斷地在大腦中構建新的神經回路的過程。大腦具有可塑性,特定的練習可以強化大腦的認知能力,從而改變大腦的結構。為了讓大腦建立更多捷徑,我們需要繼續練習更有挑戰性、更耗精力的活動,這就是刻意練習的實質。

我們再來看一本非常有名的著作,丹尼爾 · 卡尼曼的《思考,快與慢》。他在這本書中指出:人類的記憶并非由畫面組成,而是由情緒性的經驗構成。記憶的核心不是記住一個個知識,記憶的核心是鮮明的情緒。

我們的大腦中有兩個決策系統,一個快,基于直覺和情緒;另一個則慢,基于深思熟慮和理性。這兩個系統中,首先啟動的是情緒,所以我們的學習關鍵要啟發第一個系統。

基于以上,我給大家總結“讓學習發生”的關鍵三點:真正的學習是構建新的神經突觸回路,這需要情感上的極大投入,沒有捷徑可走;刻意練習是有效的方法,但必須定義清晰的、可測量的目標,設計結構化的學習活動;學習必須自主發生,學校能教給學生的最重要的能力是自我反思和自我評估。

“雙新”課改的核心目標是什么?

第三個問題,“雙新”課改的核心目標是什么?

從2017年開始,高中率 先進入“雙新”課改,去年義務教育階段“雙新”全面落地。“雙新”是一個非常熱門的教育話題,我們的改革核心目標是什么?究竟要解決什么問題?

我認為它的核心目標或者改革方向,可以用三句話概括:第一,落實學生核心素養的培育;第二,按照學習邏輯組織教學內容;第三,突出實踐育人、強調知行合一。

這三個核心目標是統一在一起的,我通過三個案例來做分析。

首先,學生的核心素養是面向未來生活必須具備的關鍵能力和品格。

每個學科里,都蘊含核心素養一整套指標,落到實處可能有很多要實踐的內容,不過它的學習過程是非常明晰的,就是它的真實性。

以前我們判斷某種教育方式是否成功,是看學生記住了多少,現在是看學生能不能在新的情景中將知識遷移出來加以利用。教育家紐曼等人把這種能力界定為“真實性學力”。

舉個例子,初中物理課中,如果問學生“歐姆定律”和我們的真實世界有什么關聯?首先看他如何把知識往外遷移。“牛頓第二定律”中,加速度等于合外力除以質量,那么“牛頓第二定律”和“歐姆定律”又是什么樣的關系呢?

圖 | 常生龍先生 IEIC大會PPT分享

我們會發現物理學研究的思路和方法是一樣的。“歐姆定律”提到,當電壓一定時,電阻越大,電流越小;“牛頓第二定律”提到,當合外力一定時,質量越大,加速度越小。

到了冬天,我們發現家里的地暖不供暖。為什么不供暖?是水流量減小了。為什么減小?壓力一定時,阻力越大,流量越小。

如果讓孩子這樣去學習“歐姆定律”,他們是不是能夠學得更好?知識只有在現實生活中得到廣泛的遷移和應用,才會越學越有趣。

其次,按照學習邏輯組織教學內容。

首先我們要了解什么是學科邏輯。仍然舉物理學科的例子,教材里是如何介紹“交變電流”的?第一步,什么是交變電流?第二步,表達式怎么寫?第三步,物理量有哪些?這就是教材編寫的基本方式,這個是學科邏輯。

什么是學生學習邏輯呢?比如今天的會場要用電,但是我們和電廠之間不能直接對接,要通過電網公司來協調。針對這個情景,學生需要解決實際的問題。電和發電廠之間是什么關系?如何要求發電廠供電?我和發電廠、電力公司之間怎么實現用電交易?這就是從學科邏輯轉向學生學習邏輯。

最后,突出實踐育人、知行合一。

孩子進入小學的第一件事情,是把很多現實生活中直觀的事物抽象成概念。

比如,看到的各種花的顏色抽象成紅橙黃綠,抽象的過程對于孩子是非常困難的,很多時候,老師劃完定義就讓孩子背誦,這不是當今課程改革的初衷。

我們要搭建一個橋梁,讓孩子從現實生活走向學科世界。比如引導一個孩子從商店里面購買物品、觀察物品的過程中,了解圖形設計,從現實生活中將其抽象出來。

教師需轉變的三個觀念

最后我總結一下,教師要轉變三個觀念:

第一個觀念,關系第一、知識第二。當構建起良好的師生關系和生生關系,學生在整個校園里面有良好的學校社交關系,非常和諧舒適的時候,學習就可以自動發生,孩子可以自己去探究知識。所以,我們第一個任務是要把關系做好。

第二個觀念,聯系第一、記憶第二。要給孩子創造聯系各類事物的機會,激活他大腦中的神經元,從而產生連接。神經元回路通道更加復雜豐富的時候,記憶能力自然而然就提升了。

第三個觀念,探究第一、講授第二。

這就是我講的三個觀念,謝謝大家!

本屆IEIC大會聯合國內眾多優質媒體平臺,由中國教育電視臺、上海教育電視臺、網易視頻、人民網視頻、優酷視頻、騰訊視頻、新民晚報、新聞晨報、澎湃新聞、文匯報等多家媒體共同呈現,與會媒體對現場嘉賓進行了專業采訪。

常生龍先生媒體參訪內容如下▼

Q:今年大會的主題是“立足教育本心,放眼未來世界”,您認為教育者應該立足什么樣的本心,以推動教育生態良性發展?

我們一直說育人為本,教育的本心就是育人,就是幫助學生健康快樂地成長。教育的諸多工作,其實都是為了實現這一核心目標服務的,比如要建設高素質的教師隊伍、要建設高質量的課程、要提升課堂教學的有效性、要以評價為抓手促進觀念的轉變,等等。

Q:很多人說ChatGPT的出現,對教育行業產生了一定沖擊。截至目前,您認為這項技術是否真正影響到了我們的教育,為什么?

過去,一項新技術出現之后,往往需要過上一段時間才會融入到教育之中,技術在教育領域中的應用具有滯后性。但ChatGPT的出現,幾乎同步就對教育產生了影響。之所以會如此,與ChatGPT自身的特點是有直接關系的。

新技術總會推動相關領域的不斷變革。將圖文信息數字化的技術,改變了信息儲存和呈現的方式;谷歌、百度等搜索引擎的推出,改變了人們獲取信息的方式;ChatGPT的橫空出世,則大大改變人們加工信息的方式。

學習本身就是信息不斷地被提取、加工、存儲以及交換的過程。這其中,加工這一環節最為復雜,也最為困難。受限于自身的知識視野,選擇相關資源時往往帶有傾向性,會導致加工出來的信息帶有自己根深蒂固的“偏見”;手邊資源有限,有可能導致自己只根據局部的、不完整的信息做出判斷,加工出來的信息無法反映整體的狀況;加工信息時,需要根據信息的特點靈活采取相應的方式,這對個體也是很大的挑戰。ChatGPT具有強大的文本、圖像生成功能,它能有效規避個體在信息加工時的弊端,讓信息加工的過程變得既簡便又高效,無疑契合了教師和學生的內在需求。

ChatGPT對教育的影響將是巨大的、極具變革性的。它將重塑教育的范式,從原來“學生-教學內容-教師”的三元結構轉向“學生-教學內容-機器-教師”的四維結構。課程資源的供給方式會發生質的改變,教育各環節中的社會交往也會產生很大的變化,教與學的形式和方法都會隨之改變,評價的路徑和方式也要重新建構。

Q:您認為我們的教師需要轉變哪些觀念,才能更好地適應時代變化?

在數字化高度發達、各種資源唾手可得的今天,孩子為什么還愿意到學校?因為他們要來學校開展社會交往,學著構建各種關系,為他們走向社會奠定基礎。知識固然重要,但比知識更為重要的是關系,良好的師生關系、親子關系、同學關系等,是他們學習成功最為重要的保障。

教師首先要轉變的一個觀念就是從原來的知識傳授為本,轉向“關系第一”,努力為學生營造潤澤的學習氛圍。學習是學生自己的事情,不能由教師和家長包辦代替。凡是學生能夠做的事情,家長和教師都要放手讓學生去探索、去嘗試。教師的備課和教學,不能總是盯著教學內容做文章,要研究學生的學習起點,研究學生的生活體驗,研究所教內容在現實生活中的關聯和運用,從中找尋教學設計的邏輯起點。

教師要轉變的第二個觀念,就是要從關注學科的邏輯轉向關注學生的學習邏輯、生活邏輯。腦科學的研究告訴我們,學習的本質就是在大腦中構建新的神經連接的過程。在學習某一知識的過程中,如果學生能夠通過多種途徑獲取相關信息,就能激發大腦中各個區域、各種功能的神經元共同參與,形成復雜的神經連接回路,促進深度學習的產生。

教師要轉變的第三個觀念,就是要從過去強調記憶的教學轉向重視聯系,著力引導學生理解知識之間的內在關聯和基本結構。

Q:在當前飛速發展的社會中,如何讓學生素養與未來的世界需求相適應?

當今社會發展一大的特點應該就是不確定性。這種不確定性給人們的生活和工作帶來了極大的挑戰,更是對人們如何面向未來規劃自己的人生帶來很大的挑戰。

我們很難預知未來將會怎樣,也無法教給學生一種技能,讓他“一招鮮,吃遍天”,可以應對未來世界的各種變化。今天的教育最應該培養學生的一種素養,就是閱讀的習慣、終身學習的能力。當他們在未來的生活中遇到任何問題時,這樣的習慣和能力可以幫助他們化解各種矛盾,找到前行的方向。